小児眼科

小児眼科

小児の視力は、生まれてから物を見ることで発達します。生後すぐでは0.01程度の視力ですが3歳ごろには1.0程度まで発達し6歳ごろには大人と同じくらいまで成長します。

この視力発達の過程でピントが合っていなかったり、目の位置がずれていたりすると、視力や物を立体的に見る力(両眼視機能)の発達を阻害すことがあります。その結果大人になっても視力が出ない弱視と呼ばれる状態になります。

また、視機能の発達は1歳半をピークに徐々に減衰し、8歳頃までとも言われております。

お子様の視力の異常は外見では分かりにくく、自分で訴えることもできないため見過ごされやすいのが現状です。

近視・遠視・乱視などの屈折異常、内斜視・外斜視などの斜視、及び弱視が代表疾患です。

これらは早期発見が非常に重要であり、早期治療介入により最終的に良好な治療結果が得られる可能性が高くなります。

最近になり子供たちの近視が世界的に増加していることが危惧されています。近視はたとえ軽症でも緑内障や網膜剥離などの将来的なリスクになり、失明の原因に関連することが疫学調査で分かってきました。生涯にわたって目の健康を考えれば、子供の近視も軽視できません。認識を新たにしなければならないと思います。

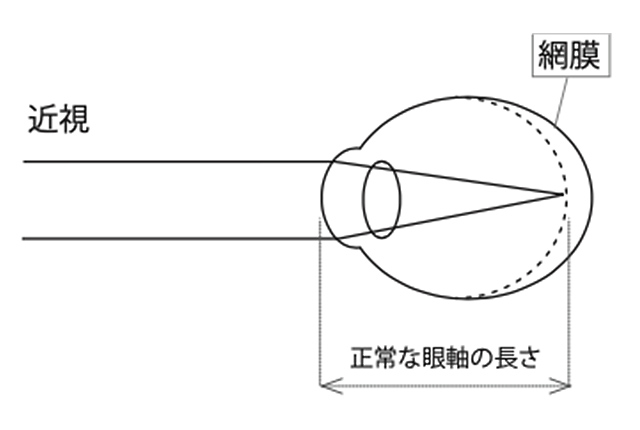

近視とは、近くのものを見るときはピントが合いますが、遠くのものはピントが合わずぼやけて見える状態です。眼球が縦に引き伸ばされたり、屈折が強すぎるため眼内の映像が網膜の前で焦点が合っている状態です。

原因として主に遺伝と環境因子があげられます。遺伝とは両親の性質を受け継いでいるということです。環境因子は外遊びが少なくなったことやデジタルデバイスを扱うことが多くなっていることなどです。海外での実験によると2時間屋外で遊ぶことで近視の進行が少なくなっています。(太陽光に当たる)

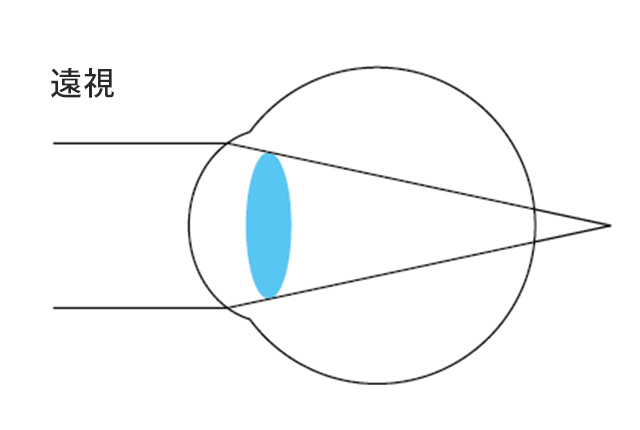

遠視とは、遠くにも近くにもピントが合わない状態です。お子様は調節力が強いため無理やりピントを合わせることができる場合もありますので遠視に気づかないこともあります。強い遠視の場合は視力低下、眼精疲労、斜視を伴う場合があります。近視とは逆に眼内の映像が網膜の後ろで焦点が合っている状態です。

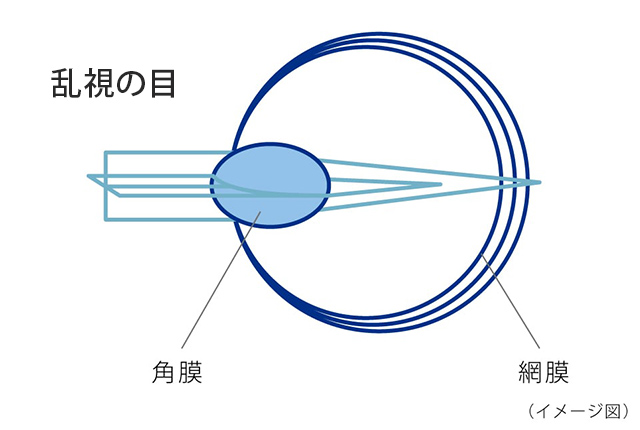

乱視とは、角膜の歪みによって生じ全体的にぼやけて見えるようになります。

眼鏡…近視の場合:凹レンズ、遠視の場合:凸レンズ

コンタクトレンズ…ソフト、ハード

点眼

①ミドリンM:「仮性近視」や眼精疲労などが原因で調節力が制限されている(ピント合わせが上手にできない、ピントを合わせる目の筋肉が緊張している)状態を和らげる効果があります。

②マイオピン(低濃度アトロピン):近視抑制効果があります。6~16歳まで2年以上継続点眼しないといけません。日本ではまだ保健収載されていません(現在日本で治験中)。

2時間以上太陽光に当たる、バイオレットライト

弱視とは、眼鏡で矯正しても視力が出ない状態です。原因として視力が発達する過程において強い屈折異常や斜視があったり、その他の眼疾患によって発達が阻害されていることが多いです。弱視は主に4つのタイプに分類されます。

強い屈折異常により、ピントが合わず視力が成長できない状態のときに起こります。

その中でも遠視によるものが多いです。調節麻痺薬(サイプレジンやアトロピン点眼)を使用した精密検査を行い、眼鏡装用による治療を行います。

屈折異常による度数の左右差が生じ、片眼性に視力障害がでます。治療は眼鏡装用ですが、場合によってはコンタクトレンズや健眼遮閉(アイパッチ)も行います。

斜視があるため、網膜の中心部分で物を見ていないために視力が成長せずに弱視になっている状態です。治療は屈折矯正と健眼遮閉ですが、斜視手術が必要になります。

乳幼児期に先天白内障・角膜混濁・眼瞼下垂などが原因で網膜に適切な刺激が得られずに視力の発達が遮られている状態です。乳幼児の眼帯は弱視になる可能性がありますので、できるだけしないようにします。まずは原因疾患の治療を行い、定期検診で視力の状態を確認します。